-

- Camille Millerand, Divergence "Marianne"SOCIÉTÉDossier

- Camille Millerand, Divergence "Marianne"SOCIÉTÉDossierGénération sacrifiée : le parcours du combattant de l'insertion

Par Bruno Rieth, Reportage Photo : Camille Millerand, Divergence "Marianne"Publié le 31/01/2019 à 12:00Ils ont 20 ans et leur vie a déjà connu quelques accidents. A l'Association de soutien pour l'insertion (Aspi), à Alès, ces "décrocheurs" réinventent leur vie et leur avenir. Portraits.Génération sacrifiéepar Natacha PolonyLe chiffre est vertigineux : 2,85 millions. C'est, selon l'OCDE, le nombre de jeunes Français de 15 à 34 ans qui ne sont « ni en emploi, ni scolarisés, ni en formation ». Des « Neet » , dit-on en anglais, not in education, employment or training. Une situation logique dans un pays où le chômage des jeunes tourne autour de 20%. Pis, un pays où 100.000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans qualification. Les fameux « décrocheurs ».

Et parmi ces 2,85 millions de jeunes gens à la dérive, près de 40% sont issus de l'immigration, alors que la proportion d'enfants d'immigrés dans cette génération est de 28%. Par rapport aux autres pays de l'OCDE, la France est un de ceux, avec la Belgique et les Pays-Bas, où l'écart de situation entre les enfants d'immigrés et les autres est le plus important. Même si la cause est avant tout sociale, les immigrés étant surreprésentés dans les catégories les plus fragiles, les répercussions sont vertigineuses.

Allons plus loin : à partir de la vingtaine, les filles sont plus particulièrement touchées par le phénomène. Décrochage scolaire, suivi d'une ou plusieurs grossesses, et ce sont autant de jeunes femmes qui rejoindront les rangs des mères isolées confrontées à la grande pauvreté. Derrière les statistiques, autant de talents gâchés, de frustrations et d'errances. Certains rendront la République, ou la France, responsable de leur malheur. Quelques-uns se satisferont de survivre grâce aux aides sociales. Mais tous sont le produit d'un système qui dysfonctionne, d'une école qui ne transmet ni les valeurs ni les savoirs, d'une société qui échoue à intégrer l'ensemble de sa jeunesse, d'où qu'elle vienne, à lui...

-

Centralisme politique, culturel et économique, formatage institutionnel, roman national, dogmes républicains... Sommes-nous vraiment en démocratie ? Comparons avec nos voisins Suisses.

Samedi 19 janvier 2019 a eu lieu à Toulouse un colloque sur le modèle institutionnel Suisse.

Cet exposé apporte un éclairage intéressant : il montre qu’une autre voie est possible, et qu’il est tout-à-fait pertinent d’imputer le dysfonctionnement de la République française au centralisme Parisien.

Un bref historique en préambule est nécessaire pour expliquer l’origine fondamentale de la profonde différence socioculturelle entre la Suisse et la France.

Pour faire simple, ces deux États européens voisins se sont construits de manière complètement opposée, ce qui explique déjà en amont beaucoup de choses.

Tout commence par le « Pacte Fédéral » : en 1291, trois cantons montagneux alpins (dont celui de Schwytz qui donnera le nom au pays) font alliance et proclament leur indépendance de l’Autriche. Cette indépendance devient effective en battant Léopold Ier d’Autriche à la bataille de Morgarten. Par la suite, d’autres citoyens épris de liberté s’émanciperont eux aussi du système féodal : beaucoup d’autres cantons viendront alors se greffer sur cette Suisse originelle pour aboutir à la Confédération Suisse que nous connaissons aujourd’hui.

Bien comprendre dès le départ le mode de fonctionnement du système confédéral : ce sont des cantons, soit de toutes petites entités territoriales, qui s’allient par nécessité, et qui confient à un échelon supérieur ce qui n’est pas pertinent de gérer à un niveau local. Autrefois, le « Pacte Fédéral » a eu pour vocation de constituer une armée commune capable de tenir tête militairement à la puissante Autriche. De nos jours, à part l’armée, les cantons délèguent également entre autres à l’échelon supérieur la gestion des autoroutes et des infrastructures ferroviaires.

Ce mode de fonctionnement dès l’origine de la Suisse en 1291 explique que la démocratie directe soit pour ainsi dire dans les gènes des citoyens de ce pays : c’est « la base » qui décide, la commune ou le canton, et qui par pragmatisme, délègue à l’échelon supérieur, le conseil fédéral (l’État), ce qui n’est pas pertinent de gérer à un niveau local. Des garde-fous institutionnels veillent à ce que ledit échelon supérieur n’empiète pas sur les libertés individuelles, avec une séparation verticale des pouvoirs : Le pouvoir de l'État fédéral suisse est limité par les « principes de subsidiarité », ce qui signifie qu'une instance étatique d'un niveau donné ne doit intervenir que lorsque les autorités situées hiérarchiquement en dessous ne sont pas en mesure d'agir pour l'objet concerné (exemples évoqués précédemment des autoroutes ou de l’armée).

Ceci explique bien des choses, à commencer par la tradition de démocratie participative solidement ancrée dans les mœurs (référendums et « initiatives citoyennes »). Au passage, il n’existe que trois échelons en Suisse : la commune, le canton, l’État (le conseil fédéral).

La France, au contraire de la Suisse, s’est construite de la manière inverse. Le Royaume de France est né d’une série de conquêtes brutales et annexions diverses.

Implanté en Île-de-France (d’où le nom), la dynastie des Capétiens (les Comtes de Paris) a écrasé militairement la concurrence (dynastie des Plantagenêts) et progressivement envahi à partir de l’an 987 toutes les principautés, tous les duchés et comtés voisins (fiefs), voire au-delà (colonies).

Pour ne citer que les principaux conquérants, Philippe Auguste (Normandie, Champagne, Auvergne et Flandres entre 1180-1223), Saint-Louis et son fils Philippe III le Hardi (Comté de Toulouse, Rouergue, Gévaudan et Poitou entre 1229 et 1271), Charles VII et son fils Louis XI (Guyenne, Armagnac, Provence, Bourgogne, Maine, Anjou et Bretagne entre 1453 et 1483), Louis XIV (Artois, Alsace, Roussillon, Guyane entre 1643 et 1715), Louis XV (Lorraine, 1766 ; Corse 1768).

À noter que la dynastie Bonaparte poursuivra cette politique expansionniste au 19ème siècle, et si l’Empire de Napoléon Ier n’a été qu’un feu-de-paille, son neveu Napoléon III, lui, annexera la Nouvelle-Calédonie (1853), Nice et la Savoie (1860).

Ici, point de démocratie, les monarques siégeant en région parisienne (Capétiens-Valois-Bourbons, puis Bonapartes) n’ont eu de cesse d’asseoir une autorité de plus en plus écrasante sur les territoires annexés, réprimant sans état d’âme rébellions (la Bretagne tentant de récupérer son indépendance de temps à autre) et jacqueries (« croquants » Occitans du Limousin, Périgord, Guyenne et Quercy fin 16ème – début 17ème siècle).

De fait, sous l’Ancien Régime, l’autoritarisme exacerbé de l’aristocratie française, la recherche du contrôle total du territoire a détourné au 17ème siècle le traditionnel système féodal vers ce modèle assez particulier de « monarchie absolue », modèle le plus tyrannique, le plus anti-démocratique qui soit, système pyramidal ultra-centralisé autour d’une seule et unique personne, le roi.

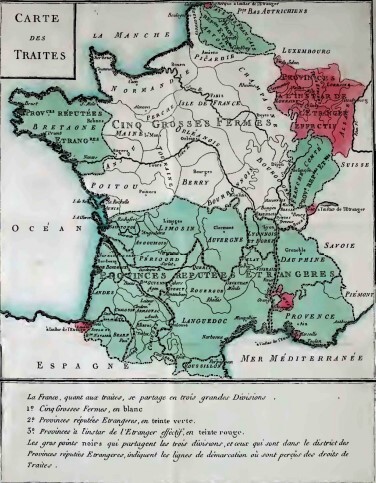

Durant l’Ancien Régime, la fiscalité abusive dans les « Provinces réputées étrangères » du Midi (Occitanie, en vert sur la carte) engendrera de nombreuses « jacqueries » (révoltes).

On acte donc par l’analyse de leur histoire que la Suisse et la France illustrent deux cas diamétralement opposés : pas de verticalité de l’État en Suisse (fédéralisme). En France : autoritarisme et contrôle depuis le sommet de l’État, concentration des pouvoirs par un seul homme, en un seul lieu (le roi, en région parisienne).

Entre les deux en Europe, les autres empires, royaumes, principautés, duchés et comtés fonctionnant sur la base du modèle intermédiaire « féodal », pas le moins du monde démocratique, mais avec un certain équilibre : la complexité du système féodal fait que l’aristocratie doit composer avec de nombreux contre-pouvoirs (villes libres, fiefs mouvants, rôle prépondérant du clergé etc).

L’Europe au 17e siècle : la structure féodale complexe du Saint-Empire romain en Europe centrale s’oppose nettement à celle plus monolithique de royaumes centralisés et tyranniques comme la France, l’Espagne voire l’Angleterre.

Le pouvoir absolu des rois de France à partir de Louis XIII et Louis XIV est un cas de figure assez rare, même pour l’époque. C’est déjà un début d’explication : culturellement formaté pour être contrôlé par Paris et avoir à sa tête un monarque, le peuple de France n’a peut-être même pas conscience aujourd’hui de la nature profondément anti-démocratique de sa soi-disant « République » !

De fait, à quelques nuances près, la République française s’inscrit dans la filiation de l’absolutisme et du bonapartisme : peu importe les régimes et le mille-feuille territorial, in fine, en France, le grand patron, ça reste l’État. L’individu lambda n’a pas grand-chose à dire, tout au plus a-t-il le droit en tant qu’électeur de porter au pouvoir via le suffrage universel un individu de la classe dominante tiré d’une liste pour ainsi dire pré-établie : les dés sont pipés ! peu importe les étiquettes, de toute façon, c’est quelqu’un garant du système (aujourd’hui républicain « jacobin ») qui sera élu, avec pour le soutenir un parlement œuvrant selon ses principes ! car même avec une majorité d’opposition (cohabitation), l’Assemblée ne se tirera pas une balle dans le pied et ira toujours dans le sens du centralisme d’État, conservant jalousement ce système dans lequel les électeurs leur signent « un chèque en blanc ».

Ce qui paraîtrait absolument inconcevable, insupportable, inacceptable par un citoyen Suisse, est perçu comme cohérent, naturel, logique et normal par le citoyen Français !

Complètements formatés, nationalistes béats « Bleu-Blanc-Rouge », les révoltés, les « croquants » des temps modernes n’ont même pas conscience que s’ils sont les « oubliés de la croissance », c’est en partie parce-qu’ils sont « plumés » par un État centraliste pro-parisien (disons, dans la nuance, un État dévoyée à la cause de la bourgeoisie urbaine des grands centres urbains prospères). D’où cet étonnant paradoxe de voir parfois dans la rue des manifestants anti-système défiant l’autorité… aux couleurs dudit système !

En fait, ces « patriotes » qui défilent dans la rue ne se révoltent pas contre l’État « jacobin » héritier de l’absolutisme et du bonapartisme : c’est juste son représentant actuel qui semble leur poser problème. Celui en place n’est sans doute pas celui qu’ils ont porté aux dernières présidentielles, « on ne remet pas en cause l’État, la preuve, on porte ses couleurs, on chante la Marseillaise… Par contre, quitte à se faire plumer, on préfère que ce soit par celui qu’on voulait ». En caressant l’espoir évidemment qu’un autre serait plus magnanime… On peut comprendre le raisonnement. Mais l’analyse qui n’est que trop rarement faite (on peut quand même apercevoir çà et là quelques drapeaux bretons ou occitans), c’est que le problème est structurel en France : c’est d’abord le centralisme d’État qui engendre les inégalités et la fracture sociale.

Décembre 2018 : des manifestants « Gilets Jaunes » avec des drapeaux occitans à Toulouse.

De fait, la fracture est d’abord territoriale, la province est la vache-à-lait de Paris (en nuançant : des grands centres urbains) ; en règle générale, à la place de dénoncer cette situation, le populo provincial se contente de rêver à l’ascenseur social, espérant pouvoir un jour « monter à Paris » , et donc dans sa logique « avoir une vie meilleure » ; à défaut, ou en attendant, que l’État-providence, magnanime, soit plus généreux en miettes.

Quoi qu’il en soit, il n’y a pas vraiment de remise en cause de l’écrasante domination politique, économique, identitaire et sociale de la capitale : c’est quelque-chose qui paraît tellement évident que revenir là-dessus est presque perçu comme une déviance ! Il est culturellement acté que le modèle français est celui de la réussite sociale parisienne (au sens large, réussite sociale « urbaine ») et de l’État-providence (un peu fantasmé) en guise de plan B pour les « loosers », les classes populaires provinciales ou banlieusardes (« la France périphérique »).

Le formatage républicain « jacobin » engendre ce fantasme d’une supériorité économique et intellectuelle urbaine-parisienne intrinsèque, et d’un État-providence sans doute l’un des meilleurs au Monde, avec l’idée un peu fausse que la France est l’un des pays ayant l’administration la plus développée qui soit.

La Suisse passe pour un État beaucoup plus libéral que la France, sans doute à cause de son image de « tirelire de l’Europe ». En réalité, ce que l'on ignore souvent, c'est que la Suisse est au contraire un pays très étatique ! l'administration est même beaucoup plus ancrée dans la vie quotidienne des citoyens Suisses qu'en France !

Effectivement, les chiffres sont trompeurs, dans ce petit pays qu’est la Suisse, il y a moins de 40 employés de l'État pour 1000 habitants... Tandis qu'en France, il y a 80 fonctionnaires pour 1000 habitants. Toutes proportions gardées, il y a deux fois moins d'agents de l'État en Suisse que de fonctionnaires en France. Pourtant, en Suisse, la performance et l’efficacité des services publics (éducation, santé, voirie etc) est notoire, les salaires et la protection sociale (retraites, remboursements des soins médicaux, allocations chômage) sont d’un niveau inégalé.

La première des explications est la taille du pays : le gigantisme complexifie la situation. A priori, c’est logique. Mais c’est une logique qui échappe manifestement à ceux qui raisonnent selon le principe qui dit que « plus un pays est grand et a une gestion centralisée, plus il est prospère » : c’est faux.

C'est exactement la même erreur commise lorsque des entreprises fusionnent : certes, cela donne globalement davantage de puissance pour une société commerciale si elle s’agrandit, et de la même manière, un grand État pèse davantage d’un point de vue géopolitique qu’un petit pays… Ceci étant, la gestion par un seul organe central devient proportionnellement confuse à la juxtaposition d’échelles et ce, qu’il s’agisse d’un trust ou d’un grand État. Plus c’est grand, plus c’est complexe, plus c’est coûteux, moins c’est gérable : c'est la fameuse problématique de l’inertie générée en France par le mille-feuille territorial. Dans l’espoir de tout contrôler, tout centraliser sur Paris, l’État se sent obligé de multiplier de façon exponentielle une bureaucratie pesante et onéreuse.

En Suisse, l’État est décentralisé au plus bas niveau : La Suisse, avec son modèle fédéral, a une gestion raisonnée au plus près du territoire. C’est valable aussi pour la fiscalité. La Suisse ne s’encombre pas d’un mille-feuille territorial, de doublons inutiles. Ce faisant, cela réduit considérablement les besoins en agents de l'État : ne sont employés que ceux dont on a réellement besoin sur le terrain, au plus près des citoyens, il n’y a quasiment pas de bureaucratie additionnelle pour relier les échelons les uns avec les autres jusqu’au plus haut sommet de l’État. Efficacité + économies. Voilà en quoi le modèle fédéral Suisse est avantageux.

Ce qui échappe à bon nombre de Français, c’est que l’absence de système pyramidal, de « contrôle-en-haut » (équivalent de l’absolutisme du temps des rois ou du bonapartisme) génère non seulement des économies par l’absence de fonctionnaires dévoyés aux ordres de l’État, mais en plus est un extraordinaire garant de démocratie ! Les agents de l’administration en Suisse n’ont qu’un seul et unique rôle : celui de « service public », qui prend ici tout son sens.

En France, c’est différent, l’État parisien fonctionne en mode « Big Brother » : toute une armée coûteuse de bureaucrates à ses ordres lui paraît nécessaire pour optimiser le contrôle de la populace.

Voilà ce qui explique que les services publics soient moins coûteux et beaucoup plus efficaces en Suisse qu’en France : ce qu’on oublie bien souvent de dire, c’est que le centralisme d’État du modèle français coûte cher parce-qu’il a à ses ordres de très nombreux fonctionnaires employés pour asseoir une écrasante domination de l’État sur l’individu, de l’élite bourgeoise, technocrate et médiatique parisienne sur le reste de la population. La « dictature jacobine » a un prix !

C’est chose connue : en renversant l’ancien régime aristocrate (« les Blancs »), la Révolution française a engendré avec la « République » non pas une véritable démocratie, mais plutôt, avec l’aval imprudent du peuple (« les Rouges »), une oligarchie bourgeoise (« les Bleus »).

Rien d’autre : après 1789, la caste montante, la bourgeoisie, a pris le pouvoir sur une autre, l’aristocratie décadente. Seuls les nantis ont changé.En définitive, la République française n’est qu’un ersatz de démocratie, une République clairement dévolue aux intérêts de la bourgeoise parisienne, avec un contrôle verrouillé de l’État par ladite bourgeoisie.

Pourtant, et le modèle Suisse en témoigne, contrairement à ce qu’affirment une majorité de résignés fatalistes, le système républicain « jacobin » français n’est pas le meilleur modèle qui soit. Loin s’en faut.

Autre paramètre éloquent : le centralisme économique. Celui-ci est évidemment lié au centralisme politique (d'État). En Suisse, le fédéralisme permet aux cantons les moins développés de légiférer du niveau du taux d'imposition des entreprises, ce qui se traduit par le fait qu'il y ait des sièges sociaux répartis de façon homogène sur l'ensemble du territoire.

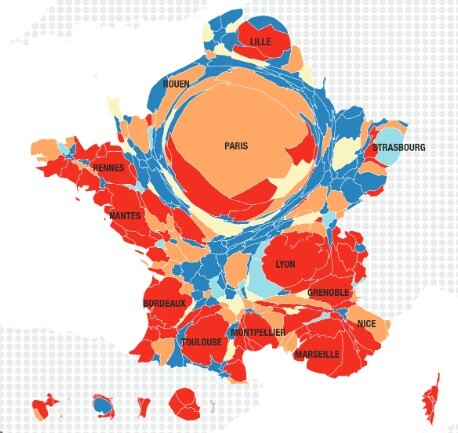

Évolution de l’emploi entre 2002 et 2012.

En France, on peut noter qu'il n'y a que DEUX grosses entreprises qui n'ont pas leur siège social à Paris : c'est Michelin et Airbus. Michelin à Clermont-Ferrand et, uniquement parce que c’était une volonté des cadres allemands du groupe, Airbus à Toulouse ! Faute de quoi, Airbus lui aussi aurait eu son siège à Paris.

Tandis qu’en Suisse, on peut trouver des sièges sociaux de multinationales dans des villages d’à peine 2000 habitants, et répartis de manière harmonieuse un peu partout sur le territoire ! l'intérêt pour les multinationales est d'avoir la fiscalité la moins élevée possible, en bénéficiant toutefois des infrastructures nécessaires. Malgré un taux d’imposition relativement bas, ça reste une manne financière énorme pour la commune d’accueil du siège de l’entreprise ! chose impensable en France puisque il n'est pas possible d'adapter territorialement la fiscalité. Du coup, phénomène boule-de-neige oblige, à fiscalité égale voire plus avantageuse, les grandes entreprises ont plutôt intérêt en France d’implanter leur siège social à Paris, avec les meilleures infrastructures du pays, infrastructures qui soit dit en passant sont financées par l'intégralité des contribuables du territoire ! Les impôts prélevés au fond de la Bretagne ou de l'Occitanie servent à l’entretien des infrastructures parisiennes ! La réciproque n’est pas vraie : c’est ce qui rend Paris évidemment plus attractif que la province (Bretagne, Occitanie etc) ! Double peine : les Occitans, les Bretons etc financent finalement l’attractivité économique de Paris, mais sans renvoi d’ascenseur (ou si peu) : C’est quasiment à sens unique !

Combien savent que le "jacobinisme" est à l’origine de la fracture territoriale ? Combien sont-ils à faire l’analyse que la République a mis en place dès 1793 un centralisme institutionnel en faveur de la région Parisienne (politique poursuivie sous la Restauration et les deux Empires), qui fait que TOUS les Français doivent par l'impôt participer au développement des infrastructures Parisiennes, que par exemple une partie de la fiscalité du paysan du fin fond de l’Occitanie sert à financer le RER à Paris, mais qu’il n’y a pas réciprocité, le contribuable Parisien ne verse pas un seul centime par exemple pour Tisseo à Toulouse ?

Le réseau ferroviaire français en 1856, entièrement tourné vers Paris .

De fait, depuis la Révolution française, l'État (aujourd’hui la Vème République) a dans ses gènes une vision profondément inégalitaire : c’est est une « pompe-à-fric » qui enrichit la région parisienne et appauvrit la province. Voilà la vérité.

C’est une thématique plus que jamais d’actualité : ça explique que les révoltés, les « oubliés de la croissance » d’aujourd’hui soient encore et toujours d’abord des provinciaux, des « Français de la périphérie ».

Peu importe le régime, qu’il s’agisse de la monarchie Française à son apogée, du bonapartisme ou de la République, c’est le centralisme d’État qui est la cause directe du malaise tangible par exemple avec le phénomène « Gilets Jaunes » d’aujourd’hui, phénomène assez comparable finalement aux jacqueries sous l’absolutisme.

C’est aussi ce centralisme d’État couplé à la Révolution industrielle qui a provoqué par le principe des vases communicants l’exode rural et l’explosion démographique des villes (Paris plus particulièrement) au 19ème et 20ème siècle.

Que les révoltés et les exilés comprennent l’origine du mal, ça, c’est une autre histoire. Le citoyen lambda n’analyse que rarement objectivement les causes réelles à l’origine de la précarité de sa situation.

Un journal de la diaspora occitane (Auvergnats) de Paris.

De la Révolution industrielle vers le milieu du 19ème siècle jusque dans les années 1980, attirés comme des papillons de nuit par la « Ville Lumière », les Occitans de Creuse, d’Auvergne ou de Lozère ont simplement acté qu’ils auraient une vie meilleure en s’exilant dans la capitale prospère plutôt que de rester chez eux, dans une ruralité à l’économie agonisante.

Exode rural en Occitanie : hameau provençal abandonné.

Combien sont-ils parmi eux à avoir compris que derrière la paupérisation des territoires, de l’Occitanie, de la Bretagne, de la « province profonde » au sens large, il y a en réalité un choix politique assumé ? Que la prospérité de Paris n’est pas due au hasard ou à des conditions géographiques voire climatiques particulièrement favorables ? Ils sont peu nombreux, sans doute, à faire ce constat, la plupart ne se posent pas vraiment ce genre de questions.

Une rue Parisienne.

Et au-delà de ça, ils sont certainement encore moins nombreux à comprendre que les enjeux économiques, politiques et sociaux impactent directement sur l’enjeu culturel et identitaire : la francophilie est étroitement liée à la prospérité de la France parisienne. L’identité française étant associée à l’idée de « réussite sociale », la province bretonne ou occitane décadente est forcément ringardisée, pour ne pas dire stigmatisée.

« Quelques messieurs trop tranquilles », film de 1973 tourné en Occitanie. Le comique de situation est supposé naître du décalage socioculturel entre les « péquenots » du terroir (Michel Galabru, Paul Préboist) et des Parisiens fraîchement débarqués, hippies prônant le retour à la nature (Miou-Miou) ou truands « titis » banlieusards (André Pousse) venus « se mettre au vert ».

Donc, il faut bien comprendre que la situation dans laquelle nous sommes, la prospérité outrageuse de Paris intra-muros au détriment de « la périphérie » (la province, voire les banlieues péri-urbaines) n'est pas une fatalité, un aléa de l’histoire, mais bel et bien la conséquence d'une volonté politique qui ne date pas d’hier. Et c’est bien là où le bât blesse : la situation est tellement ancienne (on retrouve son origine dans la Monarchie Absolue) qu’elle est perçue comme structurelle, « c’est comme ça, il n’y a rien à faire ».

La Suisse et la France sont donc très différentes.

Pour simplifier :

- En France : Centralisme d'État ; France = UNE mégapole prospère, Paris vs "le reste", la France périphérique "des oubliés de la croissance"

- En Suisse : Fédéralisme, État décentralisé ; Suisse = territoire harmonieux politiquement, économiquement et démographiquement, pas de mégapole écrasante, Zurich et Berne, les deux plus grandes villes, sont comparables respectivement à Toulouse et Montpellier.

Bien entendu, l'écrasante domination politique et économique en France s’accompagne d’une volonté hégémonique culturelle parisienne, d'où la politique de monolinguisme francophone et la stigmatisation des identités trop marquées, en particulier le rejet sociétal en France des langues de la périphérie dites pudiquement régionales, l'occitan, le breton, le corse, le catalan, le basque, l’alsacien, le flamand etc.

Les langues régionales de France : français et franco-provençal, occitan, catalan, breton, alsacien et francique mosellan, corse, basque, flamand, langues d’outre-mer : seul le français est officiel.

En Suisse au contraire, l'officialisation et la politique linguistique se gère au canton près, voire à la commune près. Les quatre langues autochtones (romanche, allemand, italien, français) sont officielles dans leurs aires d'usage ; dans les cantons linguistiquement homogènes, seule la langue locale est obligatoire, en deuxième langue, il n'est même pas indispensable d'apprendre une autre langue du territoire Suisse.

Les langues nationales de Suisse : allemand, français, italien et romanche, toutes sont officielles.

Ainsi, en Romandie (Suisse française), à l'école le français est la première langue apprise, et depuis quelques temps, la deuxième langue enseignée... c'est désormais l'anglais ! Même cas de figure en zone germanophone homogène, allemand (suisse alémanique en fait) première langue, anglais souvent en deuxième langue ! le français n'est généralement enseigné qu’en troisième langue.

Bref, la Suisse, un pays plus petit que la région Occitanie (et à peine un peu plus peuplé), possède quatre langues officielles ! chacune ne l’étant que dans leur aire d’usage naturel.

Pour les cas particuliers comme les zones linguistiques de transition, les deux langues sont co-officielles. Exemple éloquent du canton de Fribourg, en zone bilingue franco-allemande. À Fribourg, le français et l’allemand sont les deux langues officielles. Dans ce cas précis, à l’école, l’une est enseignée en première langue, et l’autre en deuxième langue, selon la langue majoritaire de la commune : ce qui fait en fin de compte que dans les communes germanophones, les élèves apprennent en première langue le suisse alémanique, et en deuxième, le français. Inversement, dans les communes majoritairement francophones, les élèves apprennent d’abord le français, puis l’allemand en deuxième langue. L’anglais n’arrive qu’en troisième langue dans ce cas particulier des communes et cantons bilingues.

Ce qui est très surprenant en comparaison du modèle « jacobin » français où l’officialisation de la langue (le français) est une compétence au plus haut niveau (État), en Suisse, au contraire, non seulement l’officialisation de la langue est une compétence de la base, du canton, ou plutôt de de la commune (en liaison avec la langue la plus employée sur ladite commune), mais en outre, les citoyens Suisses n'ont même pas de langue véhiculaire en commun ! Et ils ne s'en portent pas plus mal !

La Suisse montre que l’absence d’une langue véhiculaire commune à tous les citoyens du pays n’est pas une nécessité : aucune des quatre langues nationales de Suisse n’est officielle sur l’intégralité du territoire, et pourtant, ça se passe admirablement bien.

Le fait est que, parmi les conditions nécessaires pour obtenir la nationalité suisse, il est juste exigé de maîtriser LA LANGUE qui est officielle sur LA COMMUNE de résidence. Il peut s’agir de l’italien dans les cantons de la Suisse italienne, de l’allemand en Suisse alémanique etc. Il n’y a donc pas de « langue Suisse confédérale », la langue de l’administration est la langue nationale qui est reconnue d’usage majoritaire dans le canton, voire la commune !

Les Suisses sont coutumiers de cette situation polyglotte qui finalement n'est palpable que dans les quelques grandes villes un peu cosmopolites (Zurich, Berne), où des Suisses de tout le pays peuvent être amenés à se croiser : le cas échéant, un Suisse monolingue français (ce qui est déjà assez rare en soi, même appris en troisième langue, les francophones Romands ont tous plus ou moins quelques notions d'allemand) accidentellement égaré à Zurich (Suisse alémanique) trouvera de toute façon très facilement une âme charitable, un bilingue français-allemand pour le renseigner.

Contrairement à une idée largement répandue en France par le « lavage de cerveau » des institutions républicaines, l’absence de langue d’État commune à tous les citoyens et la pluralité linguistique n'est absolument pas un handicap.

En Suisse, la langue officielle est la langue du village : c'est culturel, c'est acté "c'est comme ça", il serait inadmissible pour un Suisse alémanique ou un Romand qu’on lui impose en première langue une langue véhiculaire « nationale » commune, l’italien par exemple. De fait, pragmatisme oblige, les Suisses germanophones de toute façon apprennent généralement le français en deuxième ou troisième langue après l’anglais, et réciproquement les francophones, même s’ils ont désormais majoritairement l’anglais en deuxième langue, prennent aussi l’allemand troisième langue. La maîtrise de plusieurs langues est de toute façon la règle générale en Suisse, à commencer par les deux principales (français et suisse alémanique), ce qui fait que, même dans les villes multiculturelles, les citoyens Suisses n’ont absolument aucun problème à communiquer entre eux et ce, quelle que soit leur appartenance ethnique, Français, Allemands, Italiens ou Romanches.

Au delà de l’enseignement prioritaire de la langue maternelle locale à l’école, il est à noter que chaque communauté a une ou plusieurs chaînes de la télévision publique qui émet dans sa langue : en plus des chaînes des pays voisins (France, Allemagne, Autriche, Italie), il y a donc des chaînes suisses de télévision qui sont francophones, germanophones, italophones, et même une chaîne en langue romanche (Radio e Televisiun Rumantscha), avec moins de 100 000 locuteurs, la communauté autochtone Romanche étant l’ethnie minoritaire de Suisse.

Culturellement, c'est donc une mentalité très différente de celle de la République française, où ne serait-ce que quelqu'un qui, en public, ne parle pas français, fusse dans la langue régionale locale, sera regardé de travers ! La glottophobie est structurelle en République française, les citoyens sont formatés dès leur plus jeune âge, convertis au culte du monolinguisme, au dogme de la francophonie unitaire fantasmée (le fameux mythe de « l’égalité par l’uniformité »).

L'exemple Suisse montre sur plusieurs points (politique, économie, langue, identité) qu'il y a un vrai malaise en France, et que ledit malaise trouve son origine sociale dans la solide domination institutionnelle de la région parisienne.

Tout est lié ! en fait, et la plupart des citoyens de la République française ne s’en sont pas rendu compte à l’époque, la généralisation de l’usage de la langue française au 20ème siècle n’avait qu’un seul but : asseoir la domination politique (et donc économique) de Paris.

En Occitanie, en Bretagne et ailleurs, l'accepation de l'assimilation via l'harmonisation linguistique (français = langue unique) s'explique facilement : la promesse de l’ascension sociale via la maîtrise du français a été la carotte qui a convaincu les Occitans, les Bretons et les autres de se convertir au monolinguisme français. L'État central a cependant souvent omis de préciser que, pour que promotion sociale il y ait, l’apprentissage de la langue française devait, de préférence, être suivi d’un déménagement en région parisienne.

Rien d’humaniste là-dedans : la promotion du français par la IIIème République s'inscrivait dans le cadre d’un simple processus assimilationniste, « l’intégration par la langue » (méthode bien rodée : d’autres États font de même), intégration qui a été parachevée bien souvent par une "immersion" dans la "vraie" France, en région parisienne (exode rural).

Assimilation par la langue : pensionnat pour autochtones amérindiens au Canada vers 1883. Les cours sont donnés en français et en anglais. A aucun moment de la journée les enfants n’ont le droit de parler leur langue sous peine d’être battus.

Pour ceux qui s’obstinent à rester en province (« il faut bien quelques ploucs »), les médias parisiens et la télévision en particulier se chargent du travail de formatage culturel, qui fait que, souverainistes Franco-Français convaincus (à quelques exception près en Bretagne, en Occitanie, en Alsace, en Catalogne et au Pays Basque), les révoltés « de la périphérie » ne comprennent même pas même que la question identitaire est centrale !

De son côté, la Suisse, État pluriethnique et polyglotte décomplexé, témoigne pour sa part de l'hypocrisie de la "nécessité pour tous de parler la même langue pour se comprendre"...

Derrière la domination linguistique parisienne via la généralisation du français, il y a évidemment l’objectif d’une domination culturelle et sociale. Le 19ème siècle témoigne que lorsque des « régions » aux identités fortes ont pris conscience « de se faire plumer », cela a évolué naturellement vers le nationalisme et l’indépendantisme dans les cas de figure où il n’y avait pas de lien culturel fusionnel avec l’État central.

Si les « jacobins » conçoivent « le français comme le ciment de l’unité nationale », c’est bien dans cette optique-là, dans le but d’entretenir un lien fusionnel, quasi-familial, entre tous les citoyens de la République, quelle que soit « la région » (l’ethnie) d’origine. Derrière le discours progressiste universaliste se cache en réalité une volonté assimilationniste, un objectif géopolitique et économique.

L’impérialisme économique (sous réserve qu’il soit viable) ne paraît acceptable que si l’individu a conscience que le "dominant" est de la famille... La présence d'une langue vernaculaire différente entre le dominant et le dominé engendre souvent un ressentiment collectif, suivi d’une prise de conscience nationale, d’où la naissance alors de mouvements indépendantistes (Grèce, Bulgarie, Serbie, Pologne, Roumanie) ou unionistes (Italie, Allemagne).

L’Europe nationaliste romantique du XIXe siècle « une langue, un peuple, une nation » ébranle le vieux système féodal et fait reculer l’impérialisme : unification de l’Italie, indépendance dans les Balkans de la Grèce, de la Serbie, la Bulgarie, la Roumanie etc.

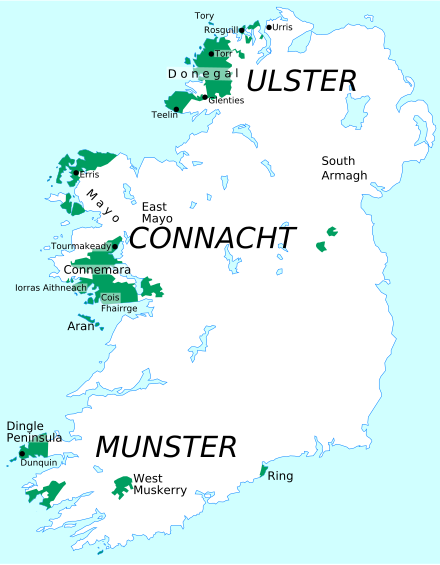

Un exemple éloquent est celui de l’Irlande : Au Royaume Uni, la domination anglaise est devenue tellement invivable qu’elle a engendrée un fort nationalisme Irlandais qui a abouti par la sécession de l’Irlande en 1921, et ce, malgré l’assimilation linguistique poussée, la langue irlandaise (gaélique) étant déjà résiduelle sous l’anglais au moment de la proclamation de l’indépendance. La langue n’étant facteur d’assimilation que par le monolinguisme absolu (le cas irlandais en témoigne), on comprend que les institutions française soient si intolérantes rapport à l’usage des langues dites pudiquement « régionales » : même résiduelles, les francophiles pro-Parisiens les perçoivent comme « dangereuses » pour l’unité nationale.

Carte de l’Irlande. En vert, les zones de langue irlandaise (gaélique). L'anglais est la langue maternelle de la majorité des Irlandais depuis le 19ème siècle.

Pourtant, en Suisse, la question de l’unité nationale ne se pose pas ! pour la bonne et simple raison que, en Suisse, modèle exemplaire de démocratie et de partage équitable des ressources, personne ne plume personne ! pas même une mégapole au détriment de sa province ! partant de là, les quatre ethnies de Suisse (Romanches, Français, Italiens et Allemands) vivent en totale harmonie, pas d'irrédentisme : les Suisses alémaniques n'ont absolument pas envie de devenir un länder allemand, les Français de Suisse n'ont pas envie que leur Romandie devienne un département français ! « Pour se faire plumer par Paris ??? NON MERCI ! ».

La Suisse française, dite « Romandie » depuis 1914.

On voit bien ici la relation entre la question linguistique (indirectement, identitaire) et économique : la domination politique et économique reste « acceptable » tant que la question identitaire ne s’en mêle pas. Dans le cas contraire…

Manifestation des indépendantistes français du Québec.

C’est une explication à ce qui se passe ces dernières années au Québec, en Écosse et en Catalogne… Bien qu’étant déjà des États partiellement fédéraux (beaucoup moins centralisés que la République française), les rapports de force économiques et politiques inter-ethniques au Canada, au Royaume-Uni et surtout en Espagne restent tendus à cause du fait que les institutions ne sont pas autant décentralisées qu’en Suisse : les maladresses voire les agressions directes de l’État central jettent de l’huile sur le feu (cas d’école du gouvernement Rajoy à Madrid qui, en cherchant à recentraliser l’Espagne, s’est brutalement attaqué au statut d’autonomie de la Catalogne et a obtenu l’effet inverse de celui escompté, provoquant par retour de balancier une poussée de fièvre indépendantiste).

Manifestation indépendantiste des Catalans à Barcelone.

Dans un système fédéral abouti comme la Suisse, la verticalité n’est pas de mise, l’État central n’intervient pas dans la gestion locale, il a pour seul rôle celui dont veulent bien se décharger les strates inférieures (cantons et communes).

La pérennité de la Confédération Suisse (elle existe depuis 1291) joue incontestablement en faveur de ce système, qui prouve que, contrairement à une idée largement répandue, le centralisme d’État n’est en rien un garant de stabilité, une Confédération complètement décentralisée pouvant s’avérer viable sur le très long terme.

Enfin, l’originalité de leur modèle explique peut-être aussi pourquoi les Suisses ont rejeté par référendum l'idée de l'entrée dans l'UE : sans doute de peur de devoir harmoniser leur société sur les autres membres de l'UE ! Le fédéralisme Allemand ayant quelques points communs avec la Suisse, ça paraît évident que c’est le modèle républicain "jacobin" français qui a fait dû faire office de repoussoir.